Jakarta, Gesuri.id - Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 pada 17 Agustus 2025, Sang Saka Merah Putih kembali berkibar di setiap sudut negeri, dari tiang bambu di halaman rumah pedesaan hingga megahnya upacara di Istana Merdeka, Jakarta.

Namun, di tengah gegap gempita seremonial, ada pertanyaan yang tak pernah kehilangan relevansinya: apakah kita benar-benar menjiwai makna bendera pusaka itu? Ataukah ia kini hanya menjadi latar foto, tanpa ruh yang menghidupi kebangsaan kita?

Bendera Merah Putih, sejak awal sejarahnya, bukanlah sekadar selembar kain. Warna merah dan putih sudah bersemayam dalam imajinasi kolektif bangsa-bangsa Nusantara jauh sebelum Republik ini lahir.

Dalam kosmologi Austronesia, merah melambangkan "Ibu Bumi", darah kehidupan yang mengalir di setiap makhluk. Putih adalah "Bapa Langit", cahaya kesucian yang menuntun jiwa.

Dua warna itu bukan hanya tanda politik, melainkan simbol kosmik yang memadukan materi dan spiritualitas.

Jika kita menyelami maknanya lebih dalam, merah dan putih itu seperti metafora kelahiran manusia: pertemuan sel sperma dari ayah dan sel telur dari ibu. Dari perjumpaan dua unsur itulah lahir kehidupan.

Maka, Sang Saka bukan sekadar penanda teritorial, tetapi cermin asal-usul kita, pengingat bahwa setiap manusia adalah hasil persatuan, dan karena itu kita berkewajiban menjaga harmoni—bukan hanya di antara sesama, tetapi juga dengan seluruh alam semesta.

Baca: Ganjar Miliki Kenangan Tersendiri Akan Sosok Kwik Kian Gie

Sejarah modern Merah Putih mencatat Fatmawati, istri Proklamator Ir. Soekarno, menjahit bendera pusaka yang pertama kali dikibarkan pada 17 Agustus 1945, di Pegangsaan Timur 56, Jakarta.

Namun, perjuangan Merah Putih tidak berhenti pada hari itu. Bung Karno dan Bung Hatta, sebagai pasangan pemimpin bangsa, memahami bahwa bendera ini harus menjadi simbol persatuan di tengah ancaman perpecahan.

Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Pasal 35 UUD 1945: “Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.”

Ketentuan ini adalah strategi politik Soekarno-Hatta untuk mengikat seluruh elemen bangsa pada satu simbol yang tak terbantahkan.

Bung Karno memandang bendera sebagai “bendera kedaulatan rakyat,” sedangkan Hatta menekankan bahwa di bawah panji Merah Putih, semua kelompok, tanpa memandang suku dan agama, harus bersatu melawan kembalinya kolonialisme.

Pada masa revolusi (1945–1949), Merah Putih berkibar di berbagai medan pertempuran, meskipun risiko ditangkap atau dibunuh oleh pasukan Belanda sangat tinggi.

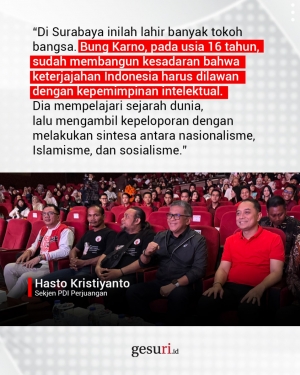

Di Surabaya, sebelum pertempuran 10 November 1945, rakyat menurunkan bendera Belanda di Hotel Yamato dan mengibarkan Merah Putih sebagai pernyataan tegas bahwa negeri ini tak akan tunduk lagi.

Di Yogyakarta, yang sempat menjadi ibu kota Republik, bendera dikibarkan di Gedung Agung sebagai tanda pusat pemerintahan masih hidup.

Bagi Bung Karno, Merah Putih bukan hanya lambang negara, tetapi medium pendidikan politik: mengajarkan rakyat bahwa kemerdekaan adalah hak kodrati yang harus dipertahankan.

Hatta memaknainya sebagai bukti komitmen pada konstitusi dan hukum, di mana bendera adalah simbol resmi yang memiliki kedudukan hukum tertinggi di antara simbol-simbol negara.

Kedudukan sakral UUD 1945 Pasal 35 menjadi dasar hukum tertinggi bagi Sang Saka. Lebih lanjut, UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan mengatur secara detail dimensi (perbandingan 2:3), bahan, tata cara pengibaran, hingga sanksi pidana bagi pihak yang dengan sengaja merendahkan atau menyalahgunakan bendera negara (Pasal 66 dan Pasal 68).

Pelanggaran dapat dikenai pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp 500 juta.

Regulasi ini lahir bukan semata demi formalitas, tetapi untuk meneguhkan bahwa bendera negara adalah bagian dari martabat bangsa, sehingga memperlakukannya sembarangan berarti merendahkan kedaulatan itu sendiri.

Namun, simbol hanya akan hidup jika dihidupi, karena bendera pusaka adalah sakral. Sakralitas itu bukan hanya karena ia dikibarkan saat proklamasi, tetapi karena ia lahir dari darah dan air mata para pejuang.

Di balik setiap jahitan kainnya, ada nyawa yang rela gugur; di balik setiap kibaran, ada doa dan tekad yang tak pernah padam.

Hari ini, politik kita sering kali berjalan di jalur yang berbeda dari spirit Merah Putih. Praktik politik uang masih membayangi pemilu, meskipun UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur larangan tegas dalam Pasal 523 dan Pasal 515, dengan ancaman pidana bagi pelaku suap politik.

Politik transaksional membuat kebijakan publik sering kali tunduk pada lobi ekonomi, bukan pada amanat rakyat.

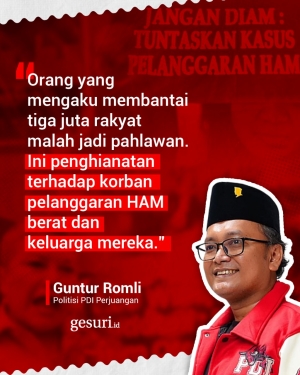

Selain itu, rendahnya integritas sebagian penyelenggara negara—tercermin dari kasus-kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)—menunjukkan bahwa keberanian dan kesucian yang diajarkan Merah Putih belum sepenuhnya menjadi pedoman moral.

UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN sebenarnya sudah memandatkan asas kepatuhan, keterbukaan, dan kepentingan umum. Namun, realitasnya masih jauh dari ideal.

Kebijakan lingkungan pun sering kali mengabaikan mandat ekologis yang sejalan dengan filosofi Merah Putih.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus berprinsip keberlanjutan.

Namun, eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan tetap terjadi, seolah keberanian ekonomi lebih diutamakan ketimbang kesucian bumi yang diwariskan.

Ruh Merah Putih

Dalam situasi ini, mengembalikan praktik kenegaraan ke spirit Merah Putih adalah keharusan strategis.

Spirit itu mengajarkan bahwa keberanian tanpa kesucian melahirkan kekuasaan yang korup, sementara kesucian tanpa keberanian menjadikan bangsa ini penonton di panggung sejarahnya sendiri.

Elite politik harus belajar dari para pendiri bangsa yang menempatkan kemerdekaan sebagai jalan untuk memuliakan rakyat, bukan tiket untuk mengamankan kekuasaan pribadi.

Generasi muda, yang kini banyak terpesona oleh tren global, perlu diyakinkan bahwa nasionalisme adalah energi kreatif yang memberi identitas dan arah.

Fenomena-fenomena viral di media sosial, seperti bendera "One Piece", tidak perlu direspons dengan amarah, tetapi dijadikan peluang untuk mengedukasi publik tentang makna sejati Merah Putih.

Baca: Teknologi Kian Gerus Dunia Pekerjaan

Menjelang 17 Agustus 2025, ketika bendera kembali berkibar serentak di seluruh negeri, marilah kita memandangnya bukan hanya sebagai ritual tahunan, tetapi sebagai cermin yang memantulkan siapa kita sebenarnya.

Apakah kita pewaris yang setia pada amanat para pejuang, ataukah kita generasi yang membiarkan amanat itu luntur dalam kebisingan politik transaksional?

Di tengah segala tantangan, biarlah Merah Putih menjadi penuntun arah. Sebagaimana ia lahir dari penyatuan dua unsur kehidupan, demikian pula bangsa ini hanya akan bertahan jika kita bersatu.

Dan sebagaimana ia berdiri tegak di tengah pusaran angin, demikian pula kita harus berdiri tegak menjaga martabat bangsa di tengah badai global.

Pada akhirnya, Merah Putih bukan sekadar bendera. Ia adalah sumpah yang dikibarkan, janji yang diwariskan, dan tugas yang tidak pernah selesai: menjaga kemerdekaan, merawat persatuan, dan menghidupi nasionalisme yang berpijak pada keberanian dan kesucian. Dan di sanalah, sejatinya, politik kita harus kembali berlabuh.

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!