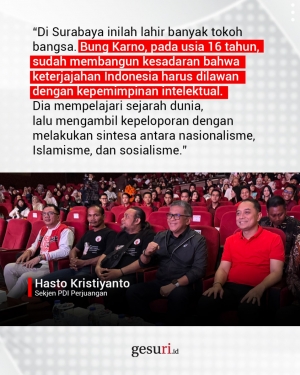

Jakarta, Gesuri.id - Di tengah gegap gempita demonstrasi dan cuaca politik yang gelap, kita merindukan kembali marwah kenegaraan para pendiri bangsa. Soekarno, Mohammad Hatta, dan Agus Salim, tiga tauladan asketis dalam laku politik dan kenegaraan kita. Mereka memang bukan malaikat tanpa cela, tetapi manusia yang dengan segala keterbatasannya memilih jalan hidup yang mengutamakan kesederhanaan, kejujuran, dan pengabdian. Jalan itu yang kini terasa asing ketika kita menyaksikan elite negeri bergelimang dalam kemewahan di tengah jeritan rakyat. Bung Karno, Proklamator sekaligus Presiden pertama, mengingatkan bahwa kekuasaan bukanlah panggung perayaan, melainkan taman pengabdian. Sesaat setelah mengambil sumpah sebagai Presiden, ia hanya menyantap lima puluh tusuk sate ayam sebagai resepsi sederhana—pelajaran bahwa kenegaraan tak perlu dibalut pesta megah, tapi ketulusan dalam keramahan, sebagaimana ia tulis sendiri dalam otobiografinya "Penyambung Lidah Rakyat Indonesia" (1966).

Di kala belum tersedia furnitur resmi di Yogyakarta, Bung Karno dan ajudannya meminjam taplak meja dari restoran lokal, menggelar perjamuan kenegaraan dengan kursi seadanya.

Mobil kepresidenan pun bukan hasil pembelian megah, melainkan mobil Buick “pinjaman” dari aktivis Menteng 31 yang merampasnya dari pejabat Jepang. Bung Karno tetap berdiri tegar, berbicara lantang di podium dunia, sementara di balik layar kehidupannya diwarnai oleh kesahajaan yang mendekatkan dirinya pada rakyat. Mohammad Hatta, Wakil Presiden pertama, mempraktikkan integritas tanpa kompromi. Ketika pejabat daerah hendak menyelipkan amplop saat kunjungan, ia menolak tegas: semua telah ditanggung negara. Sisa anggaran rumah tangganya ia kembalikan ke kas negara, bukan disimpan untuk kepentingan pribadi. Bahkan setelah pensiun, uang pensiunnya tidak cukup membayar listrik dan air. Hatta tetap memilih jalan terhormat: mengajar, menulis, menyampaikan pikiran kepada generasi baru, alih-alih mencari jalan pintas. Pernikahannya dengan Rahmi Rachim pada 1945 pun mencerminkan asketisme—maskawinnya bukan emas, bukan rumah, melainkan buku yang ia tulis di masa pengasingan. Buku adalah simbol cintanya kepada ilmu, sebuah pengorbanan yang jarang disamai pejabat hari ini. Ketika wafat, Hatta menolak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan; ia memilih tanah pemakaman umum, agar tetap bersama rakyat biasa yang ia perjuangkan sepanjang hidupnya. Agus Salim, diplomat ulung dan “Grand Old Man” bangsa, menjadikan kesederhanaan sebagai laku spiritual dan politik. Ia menolak menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah Belanda, meski ia sendiri lulusan sekolah kolonial bergengsi. Ia memilih mengajar sendiri di rumah—sebuah "homeschooling" yang lahir dari integritas dan keyakinan bahwa pendidikan harus membebaskan, bukan menundukkan.

Baca: Ganjar Nilai Ada Upaya Presiden Prabowo Rangkul PDI Perjuangan

Mohammad Roem mengingatkan bahwa bagi Salim, adagium Belanda tua “leiden is lijden”—memimpin adalah menderita—bukan sekadar kata-kata, tetapi pedoman hidup. Pakaian lusuhnya sering menjadi bahan ejekan, tapi justru dari kesederhanaannya lahir ketajaman retorika yang membuat para diplomat asing terpana.

Ia menunjukkan bahwa kekuatan diplomasi bukan terletak pada jas mahal, melainkan pada integritas dan kecemerlangan akal. Ketiga tokoh itu berbicara dalam bahasa asketisme: kesederhanaan yang menumbuhkan kepercayaan rakyat, integritas yang menjadi fondasi moral kenegaraan, dan pengabdian tanpa pamrih sebagai cahaya pengikat negeri.

Dari mereka, bangsa ini pernah memiliki harapan bahwa kemerdekaan tidak akan tercemar oleh kerakusan.

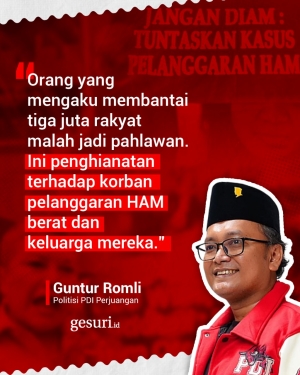

Namun, bayangan para pendiri itu kini remang di hadapan fenomena modern yang mengguncang nurani publik.

Ketika rakyat menjerit akibat biaya hidup yang kian melambung, anggota DPR justru menikmati tunjangan perumahan senilai Rp 50 juta per bulan, di luar gaji pokok, tunjangan lain, serta fasilitas-fasilitas mewah yang tak pernah dirasakan buruh atau petani. Angka itu hampir sepuluh kali lipat UMP Jakarta, jurang yang bukan sekadar statistik, tetapi tamparan terhadap rasa keadilan. Ketika kritik datang, sebagian anggota DPR bukannya merendah, melainkan tampil dengan nada arogan, menyebut tunjangan sebagai “hak” yang tak boleh diganggu. Kesombongan inilah yang menyulut api. Gelombang demonstrasi pun mengukir bab baru kemarahan kolektif. Pada 25 Agustus, ribuan mahasiswa, buruh, dan aktivis mengepung Gedung DPR/MPR di Jakarta. Mereka membawa spanduk dan bendera “One Piece”—simbol budaya populer yang dipakai untuk menyindir bahwa wakil rakyat telah bertransformasi menjadi bajak laut, menguras harta negara demi kepentingan pribadi. Barikade polisi dipaksa mundur, gas air mata meledak, jalanan Senayan dipenuhi jeritan. Tragedi terjadi: seorang driver ojek online, Affan Kurniawan, 21 tahun, tewas tertabrak kendaraan lapis baja polisi, pada 28 Agustus lalu. Rekaman itu viral, menyalakan solidaritas lintas kota. Aksi pun menjalar ke Makassar, Bandung, Surabaya, Yogyakarta. Di beberapa daerah, gedung DPRD dibakar, rumah pejabat dirusak, bahkan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani dijarah. Kemarahan telah melampaui batas, bukan lagi sekadar protes, melainkan letupan frustrasi yang menahun.

Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengumumkan pencabutan sebagian tunjangan, larangan kunjungan luar negeri, dan evaluasi fasilitas DPR. Namun, langkah itu datang terlambat. Rakyat telah melihat wajah asli elite politik: arogansi, kemewahan, dan ketidakpedulian. Simbol permintaan maaf tak cukup ketika integritas telah tergerus. Politik Asketik Di sinilah asketisme para pendiri bangsa menemukan relevansinya kembali. Bung Karno dengan sate lima puluh tusuknya, Hatta dengan maskawin bukunya, Agus Salim dengan jas lusuhnya—mereka memberi teladan bahwa kekuasaan sejati bukan diukur dari jumlah tunjangan, melainkan dari kedalaman pengabdian. Mereka sadar, kekuasaan adalah amanah yang rapuh; tanpa kesederhanaan, ia akan runtuh oleh kerakusan.

Bandingkan dengan hari ini: anggota legislatif berlomba menambah fasilitas, sementara rakyat yang mereka wakili turun ke jalan, menjerit, dan mati di bawah roda kendaraan aparat. Asketisme bukan berarti menolak dunia atau mengabaikan kebutuhan hidup. Asketisme para pendiri adalah strategi moral: membatasi diri agar kekuasaan tidak berubah menjadi nafsu.

Baca: Ganjar Tegaskan Pemuda Harus Benar-benar Siap

Hatta bisa saja menerima amplop dari pejabat daerah, tetapi ia menolak, sebab tahu bahwa setiap rupiah yang tidak sah adalah racun bagi republik muda. Bung Karno bisa saja menggelar pesta kenegaraan mewah, tetapi ia tahu bahwa rakyat yang lapar akan menganggap pesta itu sebagai penghinaan. Agus Salim bisa saja memanjakan anak-anaknya dengan sekolah terbaik di bawah sistem kolonial, tetapi ia tahu bahwa pendidikan bukan sekadar akses, melainkan soal karakter dan prinsip. Inilah bentuk asketisme yang hari ini begitu langka. Gelombang demonstrasi hari-hari ini bukan sekadar soal tunjangan. Ia adalah cermin kerinduan rakyat terhadap teladan moral. Rakyat marah bukan hanya karena angka Rp 50 juta, tetapi karena melihat pejabat hidup mewah, sementara mereka terjerat utang, biaya sekolah, dan harga pangan.

Mereka marah karena merasa diabaikan. Mereka marah karena para pejabat telah melupakan tauladan Bung Karno, Hatta, dan Agus Salim. Di jalan-jalan yang dipenuhi gas air mata, teriakan mahasiswa, dan bendera yang terbakar, kita bisa mendengar gema pertanyaan yang dulu pernah diajukan para pendiri bangsa: untuk siapa republik ini berdiri? Jika jawaban hari ini adalah “untuk kenyamanan elite”, maka republik ini telah kehilangan jiwanya. Namun, bila kita mampu belajar dari asketisme para pendiri, maka masih ada harapan. Harapan bahwa kekuasaan bisa kembali menjadi sarana pengabdian, bukan panggung pesta. Harapan bahwa pejabat bisa kembali menundukkan kepala, bukan meninggikan suara. Harapan bahwa rakyat tak lagi harus mati di jalan demi menuntut keadilan yang mestinya sudah dijamin sejak proklamasi. Mungkin inilah saatnya kita menegakkan kembali etika publik sebagai hukum tak tertulis, lebih kuat dari sekadar aturan hukum. Etika publik yang menuntut pejabat hidup layak tapi tidak berlebihan, bekerja tulus, dan memandang rakyat bukan sebagai angka pemilu, melainkan sebagai manusia yang layak dihormati. Etika publik yang dahulu hidup di dalam diri Bung Karno, Hatta, dan Agus Salim, kini harus dihidupkan kembali sebagai obat bagi republik yang terluka.

Sejarah selalu memberi kita cermin. Di satu sisi ada sate lima puluh tusuk, buku sebagai maskawin, dan jas lusuh seorang diplomat. Di sisi lain ada tunjangan Rp 50 juta, sikap arogan, dan demonstrasi yang menelan korban jiwa. Cermin itu memperlihatkan dua wajah republik: yang satu lahir dari pengorbanan, yang lain dari kerakusan. Pertanyaannya: wajah mana yang akan kita pilih untuk masa depan?