Jakarta, Gesuri.id - Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri MS menyayangkan Indonesia yang dikenal sebagai produsen rumput laut terbesar di dunia, namun ironisnya, sebagian besar hasil panennya masih diekspor dalam bentuk mentah. Hal ini menjadi sorotan akademisi dan praktisi kelautan-perikanan itu, yang menilai bahwa potensi besar rumput laut Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal, terutama dalam sektor hilirisasi.

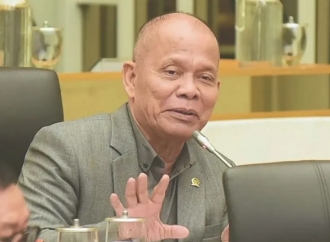

“Kita produsen nomor satu di dunia. Itu kan mengambil dari kita, cuman sayangnya rumput laut kering atau mentah tuh jualnya,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI, kepada media, Rabu (1/10).

Indonesia memiliki habitat ideal untuk dua jenis rumput laut utama: Eucheuma cottonii, penghasil karaginan yang tumbuh di laut, dan Gracilaria, penghasil agar-agar yang dibudidayakan di tambak. Meski industri agar-agar telah berkembang pesat, dengan pemain besar seperti PT Agarindo/Swallow Group, hilirisasi karaginan dari E. cottonii justru tertinggal jauh.

Menurut Rektor Universitas UMMI Bogor ini, ada dua hambatan utama: Zona Nyaman Pengusaha: Banyak pelaku usaha memilih menjual rumput laut kering karena lebih mudah dan cepat menghasilkan keuntungan, dibandingkan mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi seperti kosmetik, pasta gigi, atau bahan farmasi.

Ketertinggalan Teknologi dan Investasi Hilirisasi: Minimnya fasilitas pengolahan dan rendahnya insentif membuat industri karaginan belum berkembang seperti halnya agar-agar.

Dengan potensi geografis dan produksi yang luar biasa, Rokhmin menekankan pentingnya transformasi industri rumput laut dari hulu ke hilir. “Kalau kita bisa bangun industri karaginan yang kuat, bukan cuma ekspor bahan mentah, tapi juga produk jadi, maka nilai tambahnya akan luar biasa,” tegasnya.

Strategi Bottom-Up dan Penta Helix

Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University itu, menegaskan bahwa daya saing produk olahan rumput laut Indonesia harus dibangun dari dalam, dengan strategi yang berpihak pada pelaku industri dan melibatkan kolaborasi lintas sektor.

“Kita tidak bisa keluar dari jebakan negara menengah ini kalau tidak ada perubahan serius,” tegas Rokhmin, seraya mengajak pemerintah untuk berperan aktif sebagai regulator dan fasilitator.

Menurut Prof. Rokhmin Dahuri, ada empat syarat atau pilar untuk meningkatkan daya saing produk rumput laut Indonesia, yaitu:

- Kualitas (Mutu): Produk harus memiliki standar terbaik, baik untuk pangan, kosmetik, maupun farmasi.

- Harga: Harus kompetitif secara global, lebih murah tanpa mengorbankan mutu.

- Produksi (Suplai): Harus ajek dan berkelanjutan, tidak musiman atau tergantung cuaca.

- Keberlanjutan (Sustainability): Harus ramah lingkungan, sesuai dengan tren global dan tuntutan pasar internasional.

"Empat pilar ini merupakan syarat utama agar produk rumput laut Indonesia mampu bersaing dan berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045, serta menjadi penggerak ekonomi," ucap Prof. Rokhmin.

Ia menekankan bahwa strategi pembangunan industri harus berbasis bottom-up, bukan sekadar top-down birokratis. Kunci keberhasilan pada kolaborasi lima elemen menurut Prof. Rokhmin Dahuri adalah melalui penerapan model Penta Helix, yang melibatkan Pemerintah, Akademisi/Perguruan Tinggi, Bisnis/Industri, Komunitas, dan Media Masa.

Kemitraan ini bertujuan membangun ekosistem yang efektif dan berkelanjutan, memanfaatkan kreativitas dan inovasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk menyelesaikan tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Lima Elemen dalam Model Penta Helix:

1. Pemerintah: Menyediakan kebijakan, dukungan regulasi, dan fasilitasi untuk mendorong kolaborasi.

2. Akademisi/Perguruan Tinggi: Berperan dalam riset, pengembangan, inovasi, dan penyediaan sumber daya manusia yang terampil.

3. Bisnis/Industri: Memanfaatkan hasil inovasi dan pengetahuan, serta berinvestasi dalam pengembangan.

4. Komunitas: Berpartisipasi dalam pelaksanaan dan penerimaan manfaat program pembangunan, termasuk kelompok masyarakat dan masyarakat sipil.

5. Media Masa: Berperan dalam menyebarluaskan informasi, mengkomunikasikan program, dan membangun kesadaran publik.

Pemerintah Belum Jadi Enabler

Faktor utama yang menyebabkan rendahnya serapan industri hilir untuk karaginan adalah: Zona Nyaman Pengusaha: Banyak pengusaha memilih zona nyaman dengan hanya menjual rumput laut kering karena lebih mudah daripada memprosesnya menjadi produk hilir seperti pasta gigi, kosmetik, atau farmasi.

Ketertinggalan dalam Hilirisasi (Karaginan): Sementara industri agar-agar (Gracilaria) sudah maju di Indonesia (bahkan menjadi salah satu yang terbesar di dunia, seperti pabrik PT Agarindo/Swallow Group), hilirisasi E. cottonii (karaginan) masih tertinggal.

Terkait hambatan paling mendasar di sisi industri pengolahan, Prof. Rokhmin Dahuri mengidentifikasi empat hambatan paling mendasar yang membuat produk olahan rumput laut, khususnya karaginan, sulit berkembang di Indonesia:

1. Iklim Investasi dan Regulasi (Pemerintah)

Pemerintah kurang mendukung. Perizinan sulit, dan pemerintah tidak membantu menembus pasar internasional (Eropa, Jepang, Korea, Amerika). Selain itu, ketidakpastian tata ruang (RTRW), seperti kasus di Karimunjawa, dapat membatalkan investasi yang sudah berjalan, merugikan pengusaha, dan membuat investor ragu menanamkan modal.

2. Permodalan (Perbankan)

Perbankan dianggap "pelit" untuk sektor riil, termasuk kelautan dan perikanan. Alokasi kredit bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) untuk seluruh sektor kelautan dan perikanan (penangkapan, budidaya, pengolahan) tahun lalu hanya 0,3% dari total kredit. Suku bunga di Indonesia juga termasuk tertinggi di dunia (sekitar 9%), jauh lebih tinggi dibanding negara tetangga seperti Thailand (4,5%) atau negara maju lain yang menerapkan suku bunga sangat rendah atau bahkan minus.

3. Teknologi Pengolahan Teknologi Hilirisasi rumput laut Indonesia diakui jauh kalah dibandingkan negara-negara maju. Ada kebutuhan mendesak untuk transfer teknologi dari negara maju atau bermitra untuk meningkatkan kapabilitas industri dalam negeri.

4. Lemahnya Kolaborasi Triple/Penta Helix

Kurangnya koordinasi yang serius antara akademisi/peneliti (penghasil prototipe), industriawan (pengolah), dan pemerintah (pembuat kebijakan dan matchmaker). Banyak temuan prototipe di IPB, misalnya, tidak bisa diindustrialisasikan karena tidak adanya matchmaking dari pemerintah.

Ia menyerukan reformasi menyeluruh: dari regulasi yang pro-investasi, pembiayaan yang inklusif, transfer teknologi, hingga orkestrasi kolaborasi lintas sektor. “Kalau empat jerat ini bisa kita urai, Indonesia bukan cuma eksportir rumput laut mentah, tapi pemimpin global industri karaginan,” katanya.

Prof. Rokhmin menyerukan reformasi menyeluruh: dari regulasi yang pro-investasi, pembiayaan yang inklusif, transfer teknologi, hingga orkestrasi kolaborasi lintas sektor. “Kalau empat jerat ini bisa kita urai, Indonesia bukan cuma eksportir rumput laut mentah, tapi pemimpin global industri karaginan,” tegas Duta Besar Kehormatan (Goodwill Ambassador) untuk Provinsi Jeju dan Kota Busan itu.

MAI Sebagai Dinamisator Hilirisasi

Ketua Umum DPP Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) ini memaparkan bahwa MAI yang diibaratkan sebagai organisasi induk profesional, berperan sebagai fasilitator dan dinamisator dalam mendorong hilirisasi sektor kelautan dan perikanan, khususnya industri rumput laut.

“MAI itu gudangnya pakar, pengusaha, dan praktisi. Kami aktif memberi masukan, studi, bahkan warning kepada pemerintah,” ujar Prof. Rokhmin. Namun, ia menyayangkan sikap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai kurang responsif terhadap masukan dari organisasi profesi. “Kolaborasi seperti bertepuk sebelah tangan,” tegasnya.

Peran Strategis MAI

Prof. Rokhmin Dahuri menekankan peran strategis Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) adalah menjadi penggerak utama (game changer) dan otak strategi nasional sektor akuakultur untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada riset berdampak, masukan kebijakan yang konstruktif, promosi investasi berkelanjutan, serta penguatan ekosistem kolaboratif melalui model Pentahelix.

"MAI bertujuan untuk mentransformasi akuakultur dari sekadar sektor produksi menjadi tulang punggung ekonomi agromaritim yang mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, dan gizi buruk," jelas Ketua Umum DPP MAI itu.

Lalu, ia menguraikan peran strategis MAI, antara lain:

- Fasilitasi dan Matchmaking: Menjembatani kepentingan akademisi, pengusaha, dan pemerintah.

- Penyedia Expertise: Menjadi pusat pengetahuan dan solusi praktis untuk sektor kelautan dan perikanan.

- Advokasi Kebijakan Pro-Hilirisasi: Mendorong regulasi yang berpihak pada industri pengolahan dalam negeri.

"Namun, MAI terkendala karena pihak pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP) dinilai kurang responsif dan tidak welcome terhadap masukan dari organisasi profesi, sehingga kolaborasi berjalan seperti bertepuk sebelah tangan," tegasnya.

Dengan peran strategis MAI dan usulan kebijakan konkret dari Rokhmin Dahuri, hilirisasi rumput laut Indonesia bukan sekadar wacana. Namun, tanpa respons aktif dari pemerintah, potensi besar ini bisa terus terhambat. “Kita butuh orkestrasi, bukan sekadar improvisasi,” ujarnya.

Empat Pilar Daya Saing Rumput Laut

Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa daya saing produk olahan rumput laut Indonesia harus dibangun dari dalam, dengan strategi yang berpihak pada pelaku industri dan melibatkan kolaborasi lintas sektor.

“Kita tidak bisa keluar dari jebakan negara menengah ini kalau tidak ada perubahan serius,” tegasnya, seraya mengajak pemerintah untuk berperan aktif sebagai regulator dan fasilitator.

Terkait Insentif atau kebijakan paling efektif untuk hilirisasi, Prof. Rokhmin Dahuri mengusulkan empat jurus kebijakan yang paling efektif untuk mengolah rantai nilai rumput laut di dalam negeri:

Reformasi Kebijakan Permodalan (Perbankan):

Suku Bunga: Harus diturunkan (di-benchmarking) agar setara atau lebih kompetitif dibandingkan negara tetangga.

Persyaratan Pinjaman: Harus dilunakkan agar sektor riil seperti kelautan dan perikanan mendapat akses yang lebih mudah.

Peran Menteri Keuangan: Memanfaatkan dana menganggur di BI (seperti 200 triliun yang pernah ditarik oleh Menteri Keuangan) dan menginstruksikannya kepada bank BUMN untuk dialihkan ke sektor riil dengan syarat yang dipermudah.

Penataan Tata Ruang dan Kepastian Hukum:

Kepastian Ruang: Diperlukan nomenklatur yang jelas untuk alokasi ruang (daratan dan laut) bagi sektor kelautan dan perikanan agar investasi terjamin dan tidak kalah dengan kepentingan lain (pabrik, pemukiman, kawasan lindung).

"Tolak Peremanisme: Pemerintah harus memastikan tidak ada pungutan liar atau praktik merugikan lainnya yang memberatkan pengusaha," tegas Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 itu.

Transfer Teknologi dan SDM Unggul:

Jangka Pendek: Melakukan transfer teknologi atau bermitra dengan negara maju seperti Denmark, Korea, atau China.

Kewajiban Transfer: Setiap pabrik yang menggunakan teknologi asing wajib menyertakan dosen, peneliti, dan mahasiswa Indonesia untuk memastikan ada alih pengetahuan dan tidak bergantung pada impor teknologi selamanya.

Meningkatkan Daya Saing Produk Global (Pemasaran): Peran Kementerian Sektoral: Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan KKP harus berkolaborasi untuk membantu pengusaha menembus pasar-pasar internasional yang belum tersentuh atau memperkuat pasar yang sudah ada. Kemenlu harus menjadi "window of marketing and economy," bukan hanya fokus pada kegiatan seremonial.

Kemudian, Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan strategi agar produk olahan rumput laut Indonesia lebih kompetitif dibandingkan negara lain harus fokus pada peningkatan daya saing produk dalam negeri.

Daya saing produk dicirikan oleh empat faktor: Kualitas (Mutu): Harus terbaik, Harga: Harus relatif lebih murah, Produksi (Suplai): Harus ajek dan kontinu, Keberlanjutan (Sustainability): Harus ramah lingkungan (sesuai dengan tren global saat ini).

Ia meyakini bahwa Indonesia dapat mencapai daya saing ini asalkan pemerintah mendengarkan dan mau menerapkan strategi bottom-up yang melibatkan kolaborasi Penta Helix secara nyata (Pemerintah, Akademisi, Industri, Komunitas, dan Media Massa).

"Kita tidak bisa keluar dari jebakan negara menengah ini [kalau tidak ada perubahan serius]," sebutnya.

Selain itu, katanya, Pemerintah harus fokus pada perannya sebagai regulator dan fasilitator, yaitu membuat kebijakan yang bagus, membangun infrastruktur, mengembangkan SDM, dan merangkul pengusaha dengan dukungan nyata.