Jakarta, Gesuri.id – Kebebasan pers adalah napas demokrasi. Namun, pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, napas itu nyaris terhenti. Pemerintah kala itu menggunakan berbagai instrumen politik dan hukum untuk membungkam media yang dianggap “tidak sejalan” dengan kepentingan penguasa.

Di balik jargon “Pers Pancasila” yang katanya bebas dan bertanggung jawab, kebebasan tersebut sesungguhnya dibatasi secara ketat. Pers tidak lagi menjadi corong rakyat, melainkan alat legitimasi kekuasaan. Pembredelan—atau penutupan paksa media—menjadi senjata utama negara untuk menjaga citra stabilitas politik dan menekan kritik terhadap pemerintah.

Kontrol Ketat Lewat SIUPP

Salah satu instrumen pengendalian paling efektif adalah Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), izin yang wajib dimiliki oleh setiap media agar bisa terbit secara legal. Kementerian Penerangan kala itu memiliki kuasa absolut untuk mencabut SIUPP kapan saja tanpa perlu keputusan pengadilan.

Bagi media yang memberitakan isu sensitif, mengkritik kebijakan pemerintah, atau dianggap “menghasut,” pencabutan izin menjadi vonis mati. Wartawan kehilangan pekerjaan, redaksi dibubarkan, dan masyarakat kehilangan sumber informasi yang independen.

“Pemerintah Orde Baru melihat pers bukan sebagai mitra kontrol, tapi ancaman terhadap stabilitas,” tulis Prof. Dedy N. Hidayat dalam jurnal Media, Kekuasaan, dan Demokrasi di Indonesia (UI Press, 2000).

Malari 1974: Awal Gelombang Pembredelan

Gelombang besar pembungkaman pers terjadi setelah Peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) tahun 1974, ketika demonstrasi mahasiswa di Jakarta berujung kerusuhan. Pemerintah menuding pemberitaan media yang terlalu tajam terhadap kebijakan ekonomi sebagai pemicu gejolak.

Akibatnya, tujuh surat kabar dan majalah langsung dicabut izinnya. Di antaranya Indonesia Raya yang dipimpin wartawan senior Mochtar Lubis, yang dikenal keras mengkritik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Sejak saat itu, pola pembungkaman pers menjadi sistematis dan berulang.

Tempo, Editor, dan DeTIK: Simbol Perlawanan

Dua dekade kemudian, pembredelan kembali mengguncang dunia jurnalisme Indonesia. Tahun 1994, tiga media besar—Tempo, Editor, dan DeTIK—dicabut izin terbitnya secara bersamaan.

Pemicunya: pemberitaan kritis terkait pembelian kapal perang bekas dari Jerman Timur oleh pemerintah Indonesia. Laporan Tempo menyebut pengadaan itu bermasalah dan sarat penyimpangan. Pemerintah menilai berita tersebut “mengganggu stabilitas nasional”.

Goenawan Mohamad, Pemimpin Redaksi Tempo, menilai pembredelan ini bukan sekadar hukuman administratif, melainkan serangan terhadap hak masyarakat untuk tahu.

“Ketika media dibungkam, rakyat kehilangan hak untuk berpikir jernih,” ujarnya dalam wawancara pascapembredelan.

Dampak Sosial dan Budaya: Media yang Takut Bicara

Dampak pembredelan tidak hanya menghantam dunia pers, tapi juga meluas ke seluruh sendi masyarakat. Jurnalis hidup dalam ketakutan. Redaksi memilih aman dengan menghindari topik-topik sensitif seperti korupsi, militer, atau politik.

Menurut penelitian Nugroho, 2012, kebijakan represif ini menyebabkan “penurunan drastis kualitas jurnalisme” karena media lebih fokus pada hiburan dan komersialisasi daripada menjalankan fungsi kontrol sosial.

Bahkan masyarakat ikut terperangkap dalam budaya bungkam. Kritik terhadap pemerintah dianggap berbahaya. Informasi menjadi satu arah—dari penguasa ke rakyat—tanpa ruang untuk perdebatan.

Warisan Kelam dan Kesadaran Baru

Meski pembredelan menjadi catatan hitam dalam sejarah pers Indonesia, tragedi itu pula yang memunculkan semangat perlawanan. Dari ruang-ruang kecil dan diskusi terbatas, muncul jaringan jurnalis independen yang terus menyalurkan informasi secara bawah tanah.

Perlawanan terhadap pembungkaman itu menemukan momentumnya ketika rezim Orde Baru runtuh pada 1998. Reformasi membuka kembali ruang kebebasan pers, menandai babak baru hubungan antara media dan negara.

Namun, seperti diingatkan oleh Arifin Siregar dalam artikelnya di Jurnal Ilmu Komunikasi (UGM, 2010), kebebasan pers tidak datang sebagai hadiah, melainkan hasil perjuangan panjang melawan kekuasaan yang menindas.

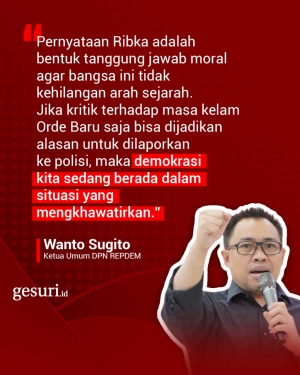

Pembredelan pers di masa Orde Baru bukan sekadar kisah masa lalu, tetapi peringatan abadi bahwa kekuasaan tanpa kontrol adalah ancaman bagi kebenaran dan keadilan.

Kini, setiap kali kita membaca berita bebas kritik di media, ada baiknya kita mengingat sejarah kelam pembredelan pers di masa Orde Baru. Sebab kebebasan yang dinikmati hari ini lahir dari suara-suara yang pernah dipaksa bungkam.

Referensi:

https://www.kompas.com/stori/read/2022/06/21/110000079/pemberedelan-media-massa-pada-masa-orde-baru?page=all

https://rri.co.id/lain-lain/1266726/sejarah-pers-tujuh-surat-kabar-dibredel-pemerintah

Jurnal ANDI Vol.13 No.1 April 2016, Pembredelan Pers Pada Masa Pemerintahan Orde Baru dan Relevansinya Bagi ata Kuliah Sejarah Indonesia Mutakhir Oleh:

Imron, Sariyatun (Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNS), Tri Yulianto (Dosen Pembimbing pada Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNS).