Jakarta, Gesuri.id - Ada kalanya kebenaran membutuhkan waktu untuk menemukan jalan dan hadir di hadapan publik. Ada kalanya pula meyakini kebenaran tak hanya membutuhkan kata, tapi juga tekad sebelum orang bisa memahami dan mengerti.

Masih segar dalam ingatan ketika Ganjar Pranowo menjadi sasaran kritik sebagian warga Indonesia karena keberaniannya untuk berkomitmen pada kemanusiaan dengan mengusulkan penolakan kehadiran tim sepak bola Israel pada Piala Dunia U20 di Indonesia pada 2023.

Ganjar memang tak sendiri. Ada I Wayan Koster, Gubernur Bali, yang juga menolak. Namun resonansi penolakan Ganjar lebih besar, mengingat dia adalah kandidat kuat presiden dalam Pemilihan Umum 2024.

“Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia-Afrika, Gerakan Non-Blok, dan maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi ya kita ikut amanat beliau,” kata Ganjar saat itu.

Baca: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo

Indonesia pada akhirnya gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, dan Ganjar menjadi orang yang oleh sebagian kelompok didesain sebagai penyebabnya. Mereka yang menuding Ganjar memakai dalil ”tak seharusnya olahraga bercampur aduk dengan politik”. Sebuah dalil yang kini terdengar omong kosong, sebab di hadapan penderitaan rakyat Palestina, dunia melihat betapa politik dan kemanusiaan tak akan pernah bisa dipisahkan dari lapangan mana pun, termasuk olahraga.

”Jangan campur adukkan olahraga dengan politik” justru adalah pernyataan politis, karena setiap pilihan, setiap diam, setiap bendera yang dikibarkan, setiap kata yang diketikkan, semuanya adalah politik. Yang apolitis hanyalah batu, manusia tidak.

”Jangan campur adukkan olahraga dengan politik”. Bukankah pernyataan itu sendiri sudah politis? Pernyataan yang seolah bijak, tapi sejatinya lahir dari sikap politik untuk memilih diam ketika melihat ketidakadilan terjadi. Dalam dunia yang penuh ketimpangan, juga dengan standar ganda FIFA terhadap Israel, menolak bersuara adalah bentuk keberpihakan—tapi mohon maaf, keberpihakn kepada pihak yang menindas.

Jadi, dari sini, menjadi jelas siapa yang kemudian tidak memiliki nurani melihat penderitaan rakyat Palestina serta mencoba mengingkari kontrak sosial bangsa Indonesia yang meyakini bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa sesuai pembukaan UUD 1945.

Dan dua tahun kemudian, kita akhirnya bisa memahami bahwa sikap Ganjar Pranowo bukanlah sekadar urusan sepak bola. Dia tengah menggemakan sebuah solidaritas terhadap gerakan antikolonial. Kita bersyukur hari ini pemerintah Republik Indonesia memiliki pemahaman yang sama dengan yang ditunjukkan Ganjar dua tahun silam, dengan menolak menerbitkan semua visa atlet Israel yang sedianya akan tampil pada kejuaraan senam dunia pada 19-25 Oktober 2025 di Jakarta. Sikap tegas penolakan juga disampaikan Gubernur Jakarta Pramono Anung hingga ormas keagamaan. Sebuah keputusan yang tepat dan sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Sumber utama masalah ini adalah Israel. Negara ini adalah biang persoalan di muka Bumi. Tindakannya selama puluhan tahun telah merusak sendi-sendi peradaban. Zionisme sama kejamnya dengan Apartheid. Merendahkan umat manusia dan meletakkan peradaban di sudut kelam sejarah penuh nestapa. Israel menyadari itu dan berusaha menggunakan semua cara untuk menghapus jejak kejahatannya, termasuk melalui olahraga. Ini yang kita tolak: menggunakan olahraga untuk membersihkan diri.

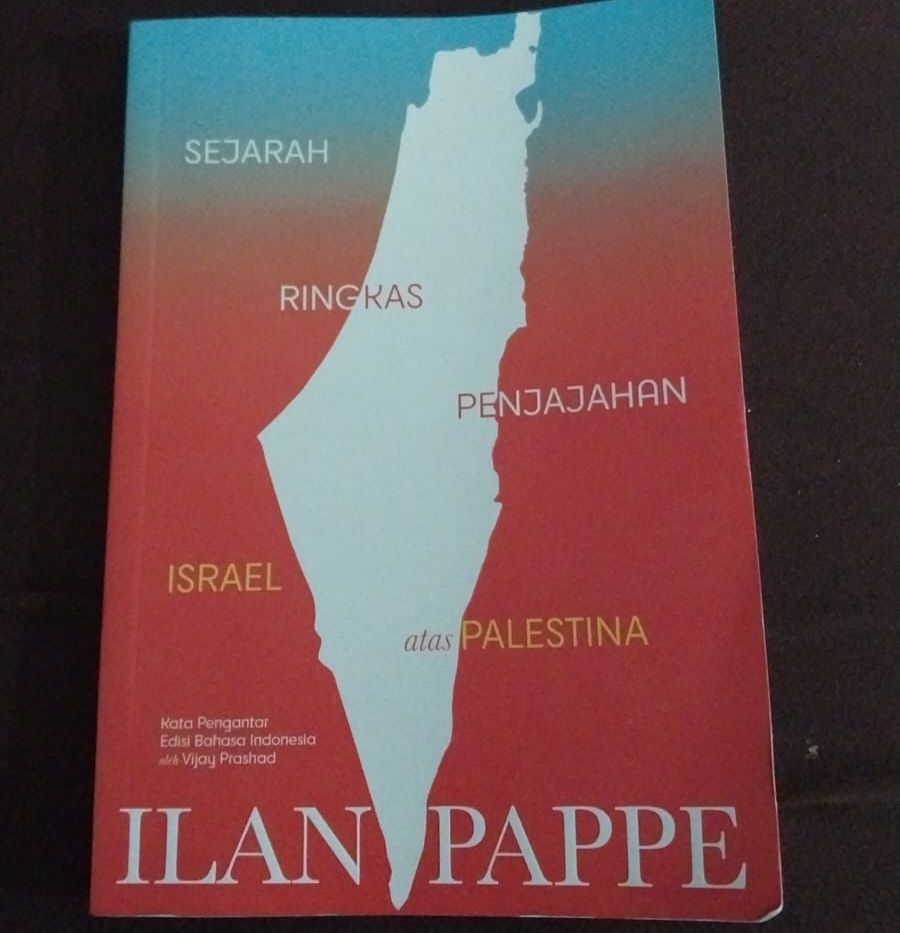

Maka mari kita lihat apa yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina, salah satunya lewat buku ”Sejarah Ringkas Penjajahan Israel atas Palestina” karya Ilan Pappe, seorang sejarawan, dan intelektual terkemuka berdarah Yahudi yang menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk memperjuangkan hak rakyat Palestina.

Kolonialisme Pemukim

Buku ini, yang terbit kali pertama dalam bahasa Inggris pada 2024—dalam bahasa Indonesia pada 2025—menunjukkan bagaimana penindasan terhadap rakyat Palestina sudah melampaui nilai-nilai kemanusiaan. Kaum Zionis tak hanya berniat menduduki Palestina dan mengubahnya menjadi negara Israel, namun juga mengusir semua penduduk asli di sana yang sudah tinggal turun-temurun selama berabad-abad.

Pappe menyebut Zionisme menerapkan ”kolonialisme pemukim”. Berbeda dengan kolonialisme klasik yang menjadikan rakyat jajahan setia, kolonialisme pemukim bertujuan menggantikan sepenuhnya masyarakat setempat dengan masyarakat penjajah (halaman 27).

Dengan memahami Zionisme sebagai gerakan kolonialisme pemukim, menurut Pappe, “kita bisa lebih memahami mengapa sejak awal para pemikir dan pemimpin Zionis telah membicarakan perlunya memindahkan rakyat Palestina” (halaman 140).

Kaum Zionis melakukan sejumlah gerakan teror secara bertahap terhadap rakyat Palestina. Dengan berlindung di bawah ketiak Barat, kaum Zionis memindahkan orang-orang Yahudi di Eropa ke Palestina. Selama itu pula, kaum Zionis melakukan provokasi yang menyebabkan bentrokan antara warga lokal yang mayoritas Arab dan Yahudi pendatang.

Zionis sendiri sejak 1945 meningkatkan pembangunan kekuatan militer, mendapatkan senjata dari luar negeri, dan merancang sistem wajib militer bagi seluruh Angkatan muda Yahudi, laki-laki dan perempuan, di Palestina [Halaman 52]. Mereka benar-benar mempersiapkan berdirinya negara Israel yang sudah dirancang jauh-jauh hari.

PBB mengeluarkan resolusi pada 29 November 1947 yang menyetujui pembagian Palestina dengan Israel. “Bagi rakyat Palestina, inilah hari dimulainya Nakba – hari yang menjadi tembakan peringatan bagi sebuah bencana yang masih mereka alami hingga sekarang,” tulis Pappe.

Pembersihan etnis Palestina berlangsung tahun berikutnya. Penduduk Palestina diusir dari Haifa, Bisan, Jaffa, Acre, Tiberias, dan Safed, serta desa-desa sekitarnya. Pasukan Zionis membunuh penduduk dari rumah ke rumah di Yerusalem Barat pada 9 April 1948, bahkan tidak menyisakan perempuan dan anak-anak.

Kemenangan dalam ”Perang Enam Hari” atas negara-negara Arab membuat Israel semakin gencar menghancurkan rakyat Palestina. Hingga 1967, mereka sudah menguasai 70 persen wilayah Palestina. Sasaran berikutnya: Jalur Gaza dan Tepi Barat yang memiliki populasi penduduk sangat padat.

Baca: Ganjar Nilai Ada Upaya Presiden Prabowo Rangkul PDI Perjuangan

Dengan nada perih, di halaman 142, Pappe mengatakan, ”Apa yang telah kita saksikan di Gaza selama setahun terakhir adalah babak terburuk dalam sejarah modern Israel dan Palestina.”

Persatuan Bangsa-Bangsa tak bisa banyak diharapkan. Lembaga ini belum genap berusia dua tahun saat membentuk United Nations Special Committee on Palestine (UNSCOP, Komite Khusus Palestina) pada Mei 1947. Kemanusiaan belum sepenuhnya ditegakkan, tetapi setidaknya ada kabar melegakan: baru 78 tahun kemudian, pada Sidang Majelis Umum PBB 2025, begitu banyak negara secara terbuka mengecam Israel, dan mulai mengakui negara Palestina secara terbuka.

Gerakan Antikolonial

Pappe benar. Dunia harus melawan kekejaman kemanusiaan Israel terhadap rakyat Palestina dalam bingkai gerakan antikolonial—terlepas dari ideologi apapun. ”Kita bisa memahami mengapa perlawanan Palestina harus dipandang terlebih dahulu sebagai gerakan antikolonial, terlepas dari ideologi yang dianut oleh para pelakunya [Halaman 143].”

Buku ”Sejarah Ringkas Penjajahan Israel atas Palestina” karya Ilan Pappé ini bukan sekadar buku sejarah, melainkan sebuah testimoni nurani tentang luka panjang kemanusiaan yang tak kunjung sembuh hingga hari ini. Sebuah buku yang mengungkap bagaimana skema ”kolonialisme pemukim” telah mengubah tanah air Palestina menjadi medan penderitaan yang begitu menguras habis air mata. Buku ini mengingatkan kita bahwa memahami Palestina bukan hanya soal politik luar negeri, tetapi juga soal menegakkan kebenaran dan keadilan universal. Pappe seakan mengajak pembaca untuk menolak netral terhadap penindasan—bukankah diam di hadapan penindasan adalah bentuk keberpihakan kepada penindas itu sendiri?

Pada akhirnya, seperti ditegaskan Ilan Pappé dalam buku ”Sejarah Ringkas Penjajahan Israel atas Palestina” ini, kebenaran tak bisa diabaikan. Kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri, sebagaimana sikap Ganjar Pranowo dua tahun lalu ketika menolak kehadiran tim sepak bola Israel ke Indonesia—sebuah keputusan yang saat itu dianggap kontroversial dan dipolitisasi untuk kepentingan kelompok tertentu, namun kini terbukti berpijak pada nurani kemanusiaan dan amanat konstitusi bangsa. Dalam terang waktu, kita belajar bahwa keberanian berpihak kepada kebenaran, betapapun pedih pada awalnya, akan selalu menemukan jalannya—karena cepat atau lambat, kebenaran adalah satu-satunya hal yang pasti akan menang. Satyam Eva Jayate.